中標津町郷土館

トップページへ

↑新墾プラウ(上)と再墾プラウ(下):開墾など土おこしの際に家畜にひかせて使います。

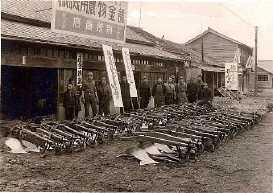

↑ズラリと並んだ別所式プラウ(昭和12年頃、別所商店にて):満蒙(満州)開拓義勇軍訓練所に納入されるプラウ。場所は大通南1丁目

※この写真はクリックすると大きくなります。

↑ナタハロー(上)と爪ハロー(下):新墾プラオで耕した後は木や笹の根が折り重なっているので、その砕土にはこのナタハローが威力を発揮しました。爪ハローは土かけ、地ならし、除草に使用しました。

↑畦立機:種子を播くための溝をつくる農具。昭和12年頃より35年頃迄使用されましたが、その後畦立兼肥料播機が使用されるようになり姿を消しました。

↑畜力用畦立機(カルチベーター):作物の種をまいたあとに表土を砕いてやわらかくするもので、家畜の力を使った「中耕作業機(ちゅうこうさぎょうき)」といいますが、同時に除草の効果もあるので「中耕除草機(ちゅうこうじょそうき)」とも呼ばれます。さらに爪の種類を変えると、土を寄せる「培土機(ばいどき)」としても利用されるなど、非常に重宝な農機具でした。

↑畜力芋掘機(その1):一見プラウに似ていますが芋堀機です。畜力による最初の芋堀機で昭和20年頃使用していました。本体上部に「本村式改良芋堀機 北見市大通西8丁目」、横のプレートには「根室支庁備品 №- -」とあります。

↑畜力芋掘機(その1):(馬)2頭曳の畜力芋掘機。昭和20年代後期頃から使用。最初は馬で、その後トラクターで作業するようになりました。

↑足踏脱穀機:穀類の脱穀に使用。足で踏むことにより回転を与えます。

↑唐箕(とうみ):脱穀された穀類を調整し、未熟な粒などを選別します。

↑手動草切機(押切):昭和9年に14円50銭で購入。牛や馬の飼料切断に使ったものです。その後、動力吹上げカッターの普及につれて使われなくなりました。

↑豆まき機:手押し式の豆まき機です。

↑バイオリン式亜麻播種機:昭和39年限りで亜麻耕作は終わりましたが、その後この亜麻播機は牧草種の播機として活用されました。

↑窓鍬:開拓のための大事な道具のひとつ。本体に穴が空けられているので、軽く、土や泥が付着しにくい。

↑島田鍬:開拓に入ると、木を切り、根を抜き、笹を刈り、そしてこの鍬で開拓が始まりました。日本髪の形に似ているため名づけられました。

・写 真へ